长沙,2025年7月13日上午—— 在器官短缺危机日益严峻的全球背景下,异种移植(Xenotransplantation)正迎来从实验室迈向临床的关键转折点。今日,前沿科学创新大会异种移植分会场于长沙隆重召开,在印遇龙院士的指导下,由海南医学院第二附属医院王毅教授牵头组织。国内外顶尖专家汇聚一堂,围绕基因编辑突破、临床转化路径与伦理监管三大核心挑战,展开深度研讨,为这一可能改写人类器官移植史的技术把脉方向。

聚焦基因编辑:并非“越多越好”,有效是关键

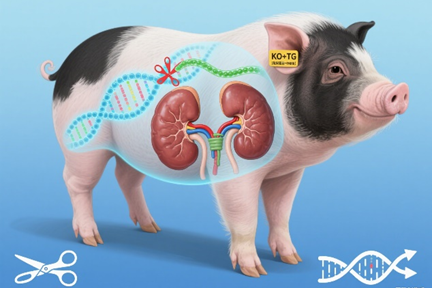

首场研讨由中科奥格董事长潘登科博士主持,张友明院士等权威专家引领激辩。针对“基因编辑猪的基因型选择”、“免疫抑制方案和手术期管理方案”两个问题,专家们形成关键共识:盲目叠加编辑靶点并非最优解。在利用CRISPR-Cas9等技术敲除引发超急性排斥的关键抗原(如α-Gal)基础上,精准引入特定的人类保护性基因(如补体调节蛋白、抗凝血因子),以更少的编辑实现更强的免疫兼容性,是当前研发的核心策略。会议肯定了近期全球数例基因修饰猪器官(肾脏、心脏)移植案例的里程碑意义,特别是我国首例肾移植受者在使用常规免疫制剂情况下近5个月的成功存活,标志着超急性排斥屏障已被实质性突破,中国方案的切实有效,为长期存活研究奠定了基础。

攻坚临床转化:破解长期存活与可及性瓶颈

第二环节由华中医科大学陈忠华教授主持,李巅远教授等临床与科研专家深入剖析转化路径。专家指出,要分别从患者角度和医生角度来平衡异种移植的风险与获益,安全性是本环节专家们公认的首要原则,同时研究方案的一致性、生物兼容性不可或缺,在异种移植上,研究者们要始终保持敬畏心和科学精神,这些都是推动异种移植从“实验成功”走向“规模化应用”的关键。对于受试者选择,需要从终末期、急性、高PRA无法匹配等多种因素上综合考量。

构建伦理与监管:平衡希望与风险,呼吁中国方案

压轴环节由湘雅二院齐海智教授主持,斯坦福大学王京教授等多国专家贡献真知灼见。面对动物福利、跨物种感染风险(如PERV)、资源分配公平性等尖锐伦理问题,以及全球监管政策差异,会议达成核心倡议:对于异种移植而言,科学是原则、技术是手段、伦理是境界。异种移植的研究一定要做到“知情同意,完全透明”,同时,目前美国FDA是明确的异种移植申报国家部门,亚洲的日韩两国也有明确的牵头异种移植的国家部门,中国需加速构建专属框架:借鉴国际经验(如美FDA指南更新),立足国情,尽快制定覆盖异种移植全链条(供体猪源、临床试验、上市后监测)的伦理规范与技术标准,尤其强调源动物生物安全与长期跨物种感染监测的强制性。

结语:从临界点迈向新起点

本次异种移植分会场,不仅展示了基因编辑猪器官移植领域激动人心的进展——跨越超急性排斥的初步成功,更以高度务实的态度聚焦了阻碍其真正惠及患者的科学、临床与伦理监管核心难题。专家们强调,“精准编辑”、“长期安全”与“负责任的创新”是通往未来的关键词。随着产学研医管协同发力,特别是在中国积极构建自身监管体系的推动下,异种移植有望加速突破临界点,为全球数百万苦苦等待器官的患者点燃重生的希望之光。